【音声読み上げ】

柳井市日積3168番地1

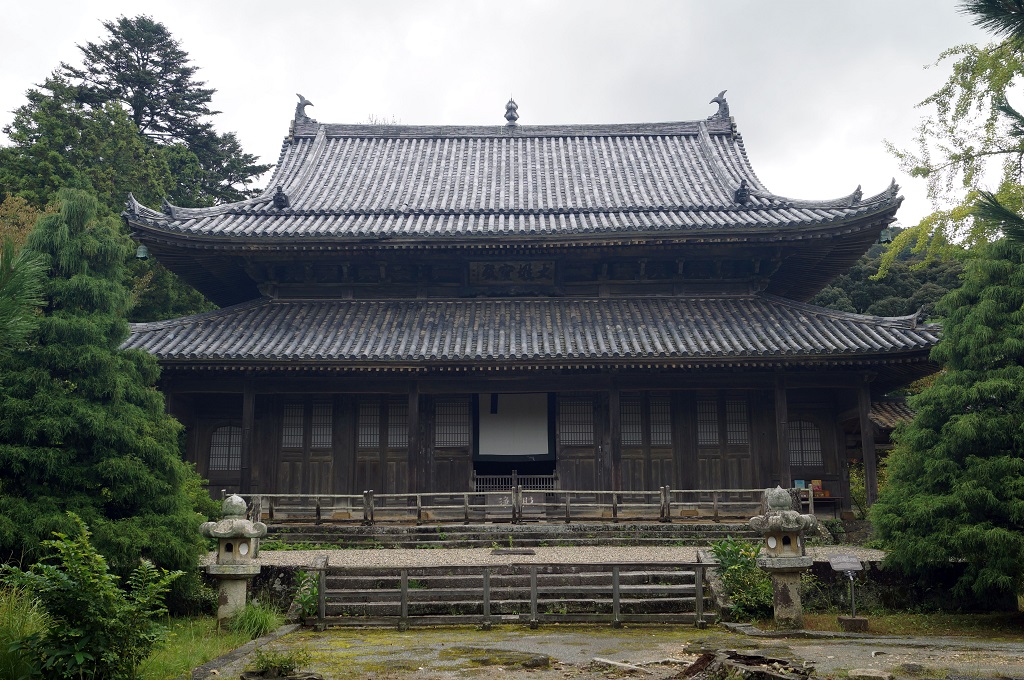

萩市にある東光寺は、黄檗宗(おうばくしゅう)の寺で、毛利藩主の墓所があることで有名です。

東光寺の第15世住職大愚衍操(だいぐえんそう)和尚は、日積中山の出身です。

大愚和尚は、元文3年(1738年)に、今は畑になっている「大段屋敷」といわれる地に、農家の二男として生まれました。

幼い頃、大圓寺(岩国市錦見)に預けられ、出家の道を歩むこととなりました。

生来の俊才と懸命の努力により、宝暦9年(1759年)に大愚衍操として僧侶になることができました。

以後、知足寺(岩国市通津長野、後に景福寺に合併)の開山、景福寺(岩国市通津)の再興を経て、大圓寺第7世住職となりました。

住職となった大愚和尚は、萩の東光寺に出向く機会が度々あり、やがて毛利重就(もうりしげたか)に出会い、親しい関係となりました。

その象徴が、毛利重就が開基と伝えられ、大愚和尚が開山した自得寺(周南市権現町、東光寺の末寺)です。

寛政13年(1801年)、ついに東光寺の第15世住職となりました。

その在職中、大雄宝殿(国指定重要文化財)の修復や、三門(同)の建立等の大事業を行いました。

在職は16年に及びました。

東光寺退山後は江戸に旅立ち、安福寺(廃寺)を開山しましたが、数年後に病になり、萩に戻りました。

文政7年(1824年)、高安寺(萩市、廃寺)において、85歳で亡くなりました。

大愚和尚 略歴

| 元文3年(1738年) | 日積村中山大段に生まれる |

| 岩国錦見大圓寺で修行し、得度 | |

| 安永8年(1779年) | 岩国の通津長野に知足寺開山 |

| 徳山権現町自得寺を開山 | |

| 寛政元年(1789年) | 岩国大圓寺の住職 |

| 大阪南河内法雲寺住職歴任 | |

| 寛政13年(1801年) | 萩東光寺十五世住職となる |

| 重要文化財の三門を建立 大雄宝殿等の大修理をする 同寺中興の僧 | |

| 文化14年(1817年) | 江戸上野安福寺開山 |

| 文政7年(1824年) | 萩高安寺において入寂 |

日積に伝わる2つの軸

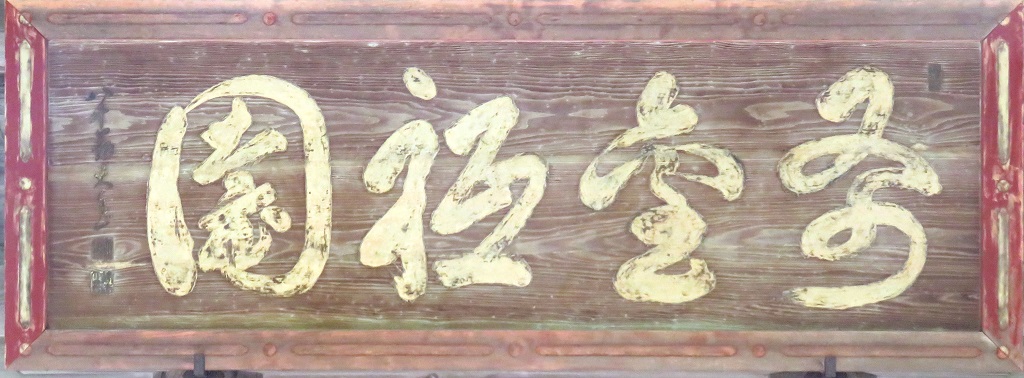

大愚和尚が久しぶりに日積に里帰りされた時、往還の途中で籠を止め、幼い頃お世話になった老婆に、記念として差し出されたものと伝わっています。「祥海福波」と書かれています。

文化5年(1808年)、大愚和尚が東光寺の大雄宝殿の大修理を終了した後、絵師を招いて自画像を描かせ、開山した寺々に記念として配ったといわれています。知足寺に配った軸が、日積で保存されています。

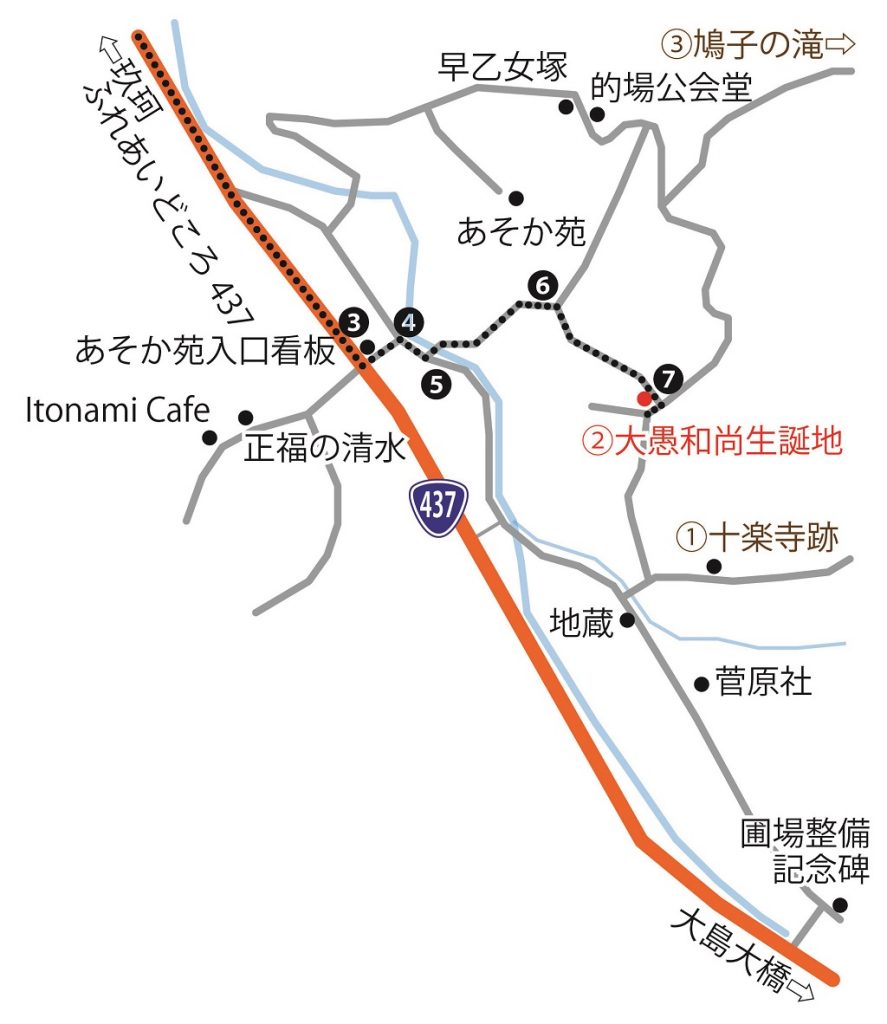

大愚和尚生誕の地までの道案内

(ふれあいどころ437から約1.8km)

【1】ふれあいどころ437出口を左折。

1車線、約100m

【2】横断歩道のある交差点を左折し、国道437号を大畠方面へ。

国道437号を大島大橋方面へ約1.3km

【3】あそか苑の大きい看板のある交差点を左折。

1車線、約50m

【4】すぐに突き当たり。右に曲がる。

1車線、約50m

【5】すぐに左に曲がり、橋を渡る。

1車線、約150m

【6】上り坂の途中で右に曲がる。

1車線、約150m

【7】突き当たりの右手に生誕地あり。

参考文献

村中啓一『萩東光寺中興の禅僧 大愚和尚伝』1974年

株式会社くるとん『くるとん vol.46 笑顔が実る里 日積』2015年